기고 유곡선 북홀릭 멤버

예전에 박완서의 단편들을 많이 읽었다. 그 소설들로 그녀가 맹렬한 다작가이고, 직접적이고 간결한 문체로 시대를 살아가는 사람들의 이야기, 특히 여성과 가족을 현실적으로 비추는 글을 주로 쓴다고 생각했다.

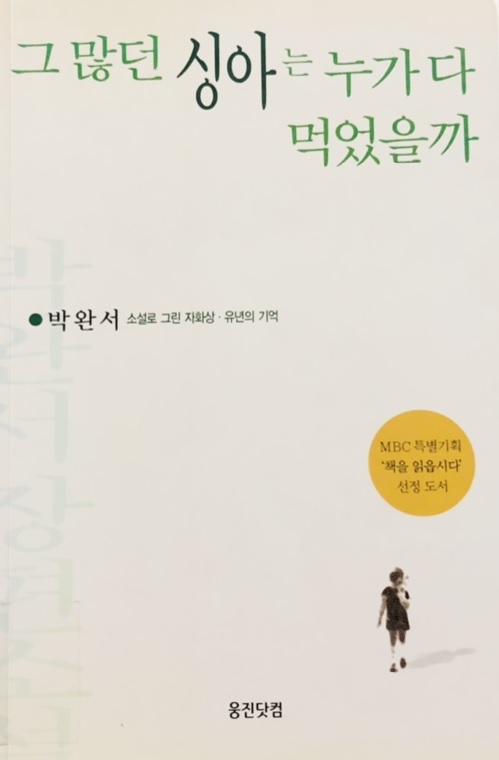

솔직히 아주 재미있거나 인상적이지는 않았고 그냥 무난하다는 느낌이었다. 그러다가 요즘 고등학교 필독서라는 <그 많던 싱아는 누가 다 먹었을까>를 읽게 되었다. 나는 이 소설을 통해서 비로소 박완서라는 작가의 깜찍하고도 진솔한 매력을 알게 되었다.

이 소설은 소설이라고 말하기도 애매하다. 자전적 에세이라고도 할 수 있을 정도로 작가 박완서의 삶을 그대로 옮겼다. 작가는 서문에서부터 최대한 기억의 끈을 잡고, 되새기면서 쓴 글이라고 경고한다. 개성 근처 박적골에서 태어나 어릴 때 아버지를 잃고 조부의 사랑 속에 자란 이야기부터, 친구들과 자연 속에서 놀던 어린 시절의 기억, 일제강점기였지만, 학구열이 유별났던 어머님에 의해 위장 전입까지 해서 서울 사대문 안에 학교에 다니게 되면서 겪는 생경한 서울살이와 대학 진학, 그리고 6.25가 터지면서 오빠의 의용군 징병과 가족이 겪은 고초를 다루고 있다. 그녀는 뒤늦게 피난을 떠나며 텅 빈 서울의 구석에서 그 모든 것을 기록으로 남겨야겠다는 오기 같은 묘한 사명감을 느꼈다고 한다.

화자인 ‘나’는 꼬마에서 소녀, 아가씨로 성장하며 생생하게 혼란한 시대를 살아가는 사람들과 자신의 내면을 서술한다. 나는 그녀의 영특하고 당당하면서도 주체적인 목소리가 이 소설의 색깔을 결코 어둡지만은 않게 만들었다고 생각한다. 그녀는 박적골에서부터 6.25로 무너진 서울의 산비탈에까지 예리한 관찰자였고, 천진난만하면서도 당당한 증인이었다. 소설을 읽으면서 엉뚱하게 웃음이 나는 부분이 여러 번 있었다. 특히 할아버지나 그 어머니를 묘사하는 부분은 귀엽고도 불경스럽게, 그들의 이중성을 넌지시 실감 나게 그려낸다. 그녀는 어머니를 묘사할 때마다 늘 거리를 유지하면서도 마치 양말을 살짝 뒤집어 털듯이, 가장 잘 알고 영향을 미친 어머니의 이중성과 모순을 까발리며 알다가도 모르겠다는 듯 능청을 떨곤 하는데 이러한 장면들은 묘한 미소와 함께 수긍이 되게 만든다.

그녀의 어머니는 몰락한 양반으로 자존심이 강하고 예의와 경우를 따지지만 속으로는 사람의 귀천을 나누고, 뽐내고 싶어 하며, 편견이 가득하고, 가난과 불안 속에서 전전긍긍하는 연약한 인간이다. 어린 그녀가 뒤에서 그런 어머니의 모순을 눈 동그랗게 지켜보면서 묘사해 나갈 때마다 이상하게도 독자는 그러한 속물의 이중적인 엄마를 결코 미워할 수 없고, 이해하게 되어 버린다. 또 이념의 갈등과 전쟁의 비극 속에 좌로, 또 때로는 우로 줄을 서야 하는 시대의 안타까운 비극을 고스란히 겪은 그녀의 가족사가 예민한 이 소녀를 어떻게 변화 시켰을지를 생각할 때는 먹먹한 마음마저 든다.

그녀는 어떻게 그 고통을 끌어안고 살아내며, 마침내 시대를 고발하는 큰 작가가 될 수 있었을까? 후에 이 소녀는 박경리와 함께, 남성 작가들이 주도하던 한국 문단에 여성작가의 문을 열었고 롤 모델이 되었다. 여린 듯하지만 당차고, 솔직하고, 자기 색깔이 뚜렷한 인간 박완서에게 호감과 매력을 느낀다. 사진을 찾아보니 활짝 웃고 있는 사진들뿐이다. 그리고 그 웃음이 매우 자연스럽다. 모진 세월을 다 살아내고 마침내 웃는 그녀의 모습이 인상 깊다.